1a

1mm

1c

200μm

1b

200μm

1d

100μm

ウオジラミ(Caligus orientalis)_1b~d

撮影倍率:x100(生物顕微鏡)

特徴:写真1bと1cはウオジラミの先端部分。

写真1bは背面側、1cは腹面側。

前縁部の目のように見える構造は吸盤(lunules)。

写真1dは目の拡大画像。目は背面にある。

ウオジラミの体の名称については、Nobnob氏による

“Nob!!の勝手に甲殻類”中の記事“続・ウオジラミ”を参考にした。

ウオジラミ(Caligus undulatus)_3r~u

撮影倍率:: x100(生物顕微鏡)

特徴:腹面から見た各部位の拡大画像。写真3rと3sは顎脚と思われる。

200μm

200μm

200μm

200μm

3u

3t

3s

3r

ウオジラミ(Caligus undulatus)_3o~q

撮影倍率:x100(生物顕微鏡)

特徴:ウオジラミの先端部分の拡大画像。写真3oは目の拡大画像。

写真3pと3qの前縁部の目のように見える構造は吸盤(lunules)。

ウオジラミの体の名称については、Nobnob氏による

“Nob!!の勝手に甲殻類”中の記事“続・ウオジラミ”を参考にした。

200μm

200μm

200μm

3q

3p

3o

Since 2005/9 Copyright 2023 Neko no Shippo

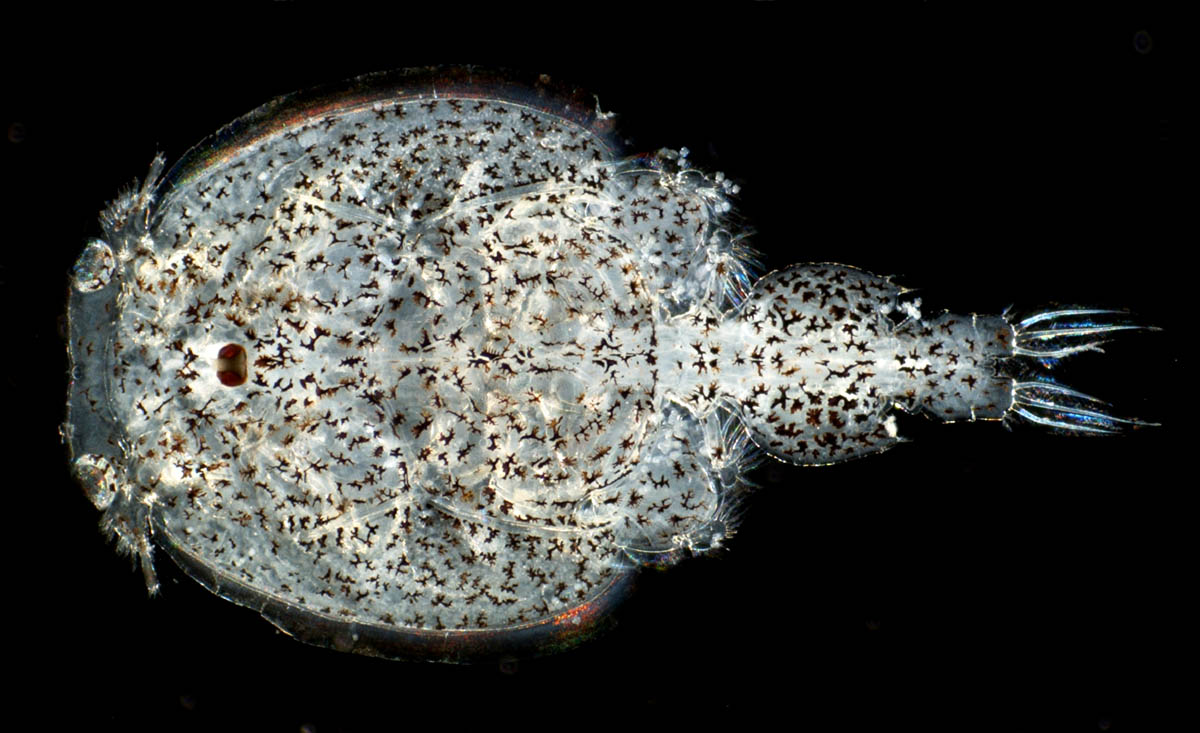

ウオジラミ(Caligus orientalis)_1a

採取:東京都 お台場(2017年9月)*海岸、夜間

撮影倍率:深度合成画像

体長:4.3mm(*触覚含まない、枝状肢含む)

前体部:2.6mm

特徴:背面から観察した画像。

お台場で夜間のプランクトンネット採取で見つけた。

鷲宮ほうき様に下記コメントを頂きました。

“生殖節後縁の棘からCaligus orientalisっぽい”

ウオジラミの幼生(コペポディット期)_6a,b

採取:神奈川県城ヶ島(2022年1月)*海岸、夜間

撮影倍率:深度合成画像

体長:1.1mm

特徴:写真6aは背面から観察した画像。

写真5bは腹面から見た画像。

鷲宮ほうき様に下記コメントを頂きました。

“フィラメントがないのは、コペポディット期です。

積極的に宿主に付着する上にステージ時間がとても短いので非常にレアです。

飼育実験でしか得られなかったステージのはずです。”

ウオジラミの幼生_5a,b

採取:千葉県銚子市(2022年5月)*海岸、夜間

撮影倍率:深度合成画像

体長:0.68mm

特徴:写真5aは背面から観察した画像。

写真5bは腹面から見た画像。

6a

5a

4a

ウオジラミの幼生_4a,b

採取:東京都 お台場(2017年9月)*海岸、夜間

撮影倍率:深度合成画像

体長:0.7mm

前体部:0.4mm

特徴:写真4aは背面から観察した画像。

写真4bは腹面から見た画像。

写真4aの白矢印は宿主に付着するための

フィラメントと思われる。

写真4bの黄色矢印は第2触角かもしれない。

↓

3c

3d

3c

3a

ウオジラミ(Caligus undulatus)_3a~d

採取:東京都 お台場(2017年9月)*海岸、夜間

撮影倍率:: x4(実体顕微鏡)

体長:3.9mm(*触覚含まない、枝状肢含む)

前体部:2.0mm

特徴:写真3aは背面から観察した画像。

写真3bは腹面から見た画像。

写真1、2の個体と同時に採取した。

Nobnob氏のブログ、“Nob!!の勝手に甲殻類 ~ミジンコからタカアシガニまで~”

の続・ウオジラミ のページで紹介されている

Caligus undulatus Shen & Li, 1959に形態が良く似ている。

500μm

500μm

2f

2e

ウオジラミ(Caligus orientalis)_2e,2f

撮影倍率:x40(生物顕微鏡)

特徴:腹面から見た前体部の拡大画像。

第2触角は鉤状に変形していて、これで宿主の組織を貫いて取り付くとのこと。

広島大学大学院による“竹原ステーション(水産実験所)”中のカイアシ類の体のつくりのページより引用。

↓第1胸脚

↑顎脚

↓第2小顎

↑第2触角

ウオジラミ(Caligus orientalis)_2a,b

採取:東京都 お台場(2017年9月)*海岸、夜間

撮影倍率:x3(実体顕微鏡)

体長:5.1mm(*触覚含まない、枝状肢含む)

前体部:3.1mm

特徴:写真2aは背面から観察した画像。写真2bは腹面から見た画像。

写真1の個体と同時に採取した。おそらく同種と思われる。

2a

500μm

500μm

1g

1h

1e

ウオジラミ(Caligus orientalis)_1g~i

撮影倍率:x40(生物顕微鏡)

特徴:後体部の拡大画像。

写真1g, hは腹面から見た画像。写真1iは背面から見た画像。

ウオジラミ(Caligus orientalis)_1e,f

撮影倍率:1e: x3(実体顕微鏡)、1fx40(生物顕微鏡)

特徴:腹面から見た画像。

腹面には第1,2触角、第1,2小顎、顎脚、第1~4胸脚がある。

1mm

500μm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ウオジラミ(Caligus spp.)は海水魚に寄生するカリグス科(Calididae)のカイアシです。

魚の体表に寄生して体表から粘液や血液を食べるので、大量に規制された場合には宿主の魚が弱ってしまいます。

このため、養殖業などの漁業者からは嫌われています。

ウオジラミ(Caligus spp.)はノープリウス幼生期、感染コペポディット期、カリムス期、成体の順に発育します。

カリムス期はカリグス類に特有の幼生で、頭部先端のフィラメントで宿主に付着しています。

ウオジラミ属(Caligus 属)に近縁のLepepophtheirus 属はカリムス期の後に前成体期があります。

金魚などの淡水魚に寄生する甲殻類(チョウ)も“ウオジラミ”の別名を持つので注意が必要です。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6b

5b

4b

←

3b

2b

500μm

1i

1f