ナビクラ属

Navicula

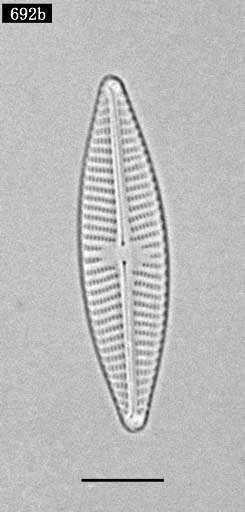

ナビクラ属 20-01 (Navicula sp.)

(個別のページはありません)

殻長;57.8μm

殻幅;15.8μm

条線密度;7-7.5/10μm

胞紋密度;20-20.5/10μm

特徴;殻面は細長い楕円形で、殻端は楔形である。

条線は縦長の胞紋からなる胞紋列を伴い、放散状に配列し、殻端付近で

平行、収れん状へと移行する。

軸域は狭く、殻中央を真直ぐに走る。

縦溝は殻中心端部は孔を作って終わり、殻端では同じ方向にフック状に

曲がる。

中心域は左右非対称でやや大きい。

渡辺(2005)のNavicula viridula var. linearisに殻長や形、条線密度が

一致するが、この標本はより殻幅が広く、胞紋密度が粗い点が異なる。

または同文献のN. viridulacalcisに殻長と条線密度が一致するが、

両殻縁が平行で無い点や殻幅と胞

紋密度が異なる。

・採取地;茨城県南部霞ケ浦(海跡湖)

・封入剤;カナダバルサム

・撮影倍率;×1000

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 17 (Navicula yuraensis?)

特徴;殻面は丸みを帯びた披針形で、殻端は楔形である。

条線は緩い放散状配列で、殻端では平行または緩い収れん状に配列する。

中心域は非常に狭い。

淡水域、汽水域、海岸域で見られた。

・スケールバーは10μm

Since 2005/9 Copyright 2017 ねこのしっぽラボ

ナビクラ属 06-01 (Navicula hasta Pantocsek var. hasta)

(個別のページはありません)

殻長;96.3μm

殻幅;18.2μm

条線密度;8-9.5/10μm

胞紋密度;23.5-25.5/10μm

特徴;大型で、殻面は披針形、殻端は嘴形である。

条線は縦長の胞紋からなる胞紋列を伴い、殻を通して強く放散状に配列する。

条線密度は殻端に行くに従い、徐々に細かくなる。

軸域はやや狭く、殻中央をまっすぐに走る。

縦溝は殻中心側端部は孔を作って終わる。

中心域は狭く縦長の円形である。

渡辺(2005)のNavicula hasta基本種と特徴が一致する。

・採取地;北海道東部釧路川

・封入剤;カナダバルサム

・撮影倍率;×1000

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 13-01 (Navicula rhynchocephala Kutzing)

(個別のページはありません)

殻長;43.3μm

殻幅;10.0μm

条線密度;10.5-12/10μm

胞紋密度;22.5-16/10μm

特徴; 殻面は丸みを帯びた披針形で、殻端は嘴形に突出し、先端で幅が

若干広がり、殻末端は丸みを帯びる。

条線は縦長の胞紋からなる胞紋列を伴い、放散状に配列し、殻端付近では

収れん状となる。

軸域は狭く、畝状に隆起し、殻中央をまっすぐに走る。

縦溝は殻中心側端部は孔を作って終わり、殻端側は同方向にフック状に

曲がり、殻蓋へと続く。

中心域は横長の歪な円形である。

渡辺(2005)のNavicula rhynchocephala基本種と特徴が一致する。

・採取地;茨城県北部平磯(太平洋)

・封入剤;カナダバルサム

・撮影倍率;×1000

・スケールバーは10μm

珪藻統合 ナビクラ属 12 (Navicula reinhardtii (Grunow) Grunow)

特徴; 殻面はやや長い楕円形で、殻端は幅広く丸まる。

条線はおおむね放散状、殻端のみ平行に配列し、その密度は殻を通して

ほとんど変化しない。

縦溝は殻中心側端部は大きい円形の孔を作って終わり、殻端側端部は同

方向に曲がって殻蓋へと続く。

現生では淡水の河川、化石では湖成層から産出した。

・スケールバーは10μm

珪藻統合 ナビクラ属 27 (Navicula sp.)

特徴;殻面は丸みを帯びた披針形である。

条線は縦長の胞紋からなる1列の胞紋列を伴い、おおむね放散状に配列する。

条線密度は粗くい。

縦溝は殻中心側端部で明瞭な孔を作って終わり、殻端側端部では曲がって

殻蓋へと続く。

中心域は多かれ少なかれ存在する。

湖成層から化石として産出した。

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 25 (Navicula sp.)

特徴;殻面は丸みを帯びた披針形で、殻端は楔形で末端は丸みを帯びる。

殻帯面は丸みを帯びた四角形である。

条線は殻中心付近は放散状に配列し、殻端に行くに従い平行配列となる。

中心域は狭く、円形である。

海岸域で見られた。

・スケールバーは10μm

バシラリア亜綱(Bacillariophycidae) ナビクラ目(Naviculales) ナビクラ科(Naviculaceae)

ナビクラ属(Navicula) の画像を紹介します。

ナビクラ属は淡水域、または海域で非常によく見られる珪藻で、泥表面に付着します。

ナビクラ属の殻面は線形から披針形で、殻端は鈍円、嘴形、頭状形と様々です。

条線は多くの場合、1列の胞紋列を伴います。

軸域は畝状に隆起して肥厚化し、殻中央をまっすぐに走ます。

軸域内を走る縦溝は殻端ではフック状に強く曲がります。

ナビクラ属の画像は化石珪藻のページにも掲載されています。

参考文献;

・Krammer, K. and Lange-Bertalot, H., 1999. Susswasserflora von Mitteleuropa,

Bacillariophyceae1.

Spektrum AKADEMISCHER VERLAG.

・Round, F. E., Crawford, R. M., and Mann, D. G., 1990. The diatoms, CAMBRIDGE.

・田中正明, 2002 日本淡水産動植物プランクトン図鑑, 名古屋大学出版会.

・渡辺仁治, 2005. 淡水珪藻生態図鑑, 内田老鶴圃.

製作者:NaCl & Au

ナビクラ属 19 (Navicula sp.)

特徴;殻面は楕円形で、殻端はやや嘴形である。

条線は平行に配列し、殻端では緩い放散状に配列する。

中心域は無い。

海岸域で見られた。

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 14 (Navicula rostellata Kutzing)

特徴;殻面は細長い楕円形で、殻端は嘴形である。

縦溝は殻中心側端部は同方向に若干曲がって終わる。

中心は円形で狭い。

淡水域の河川で見られた。

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 08 (Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg)

特徴;殻面は細長い披針形で、殻端はやや嘴形である。

条線は放散状で、殻端付近で平行、収れん状に移行する。

中心域は円形でやや広い。

淡水域と海岸域で認められたが、海岸域の標本は淡水域か

らの流入の可能性がある。

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 07-01 (Navicula integra (W. Smith) Ralf)

(個別のページはありません)

特徴;殻面は丸みを帯びた披針形、殻端は頭状形で、殻縁はわずかに波打つ。

殻端の頭状形基部には段差があるように見えるが、これはおそらく殻の内側の

構造で擬隔壁または隔壁の先端と考えられる。

条線は殻を通して緩い放散状に配列する。

殻中心付近の条線間隔は比較的広い。

軸域は畝状に隆起し、殻中央をまっすぐに走る。

縦溝は殻中心側端部は縦長の孔を作って終わり、殻端側は殻末端を経て

殻蓋へと続く。

中心域はやや狭く、縦長の楕円形である。

渡辺(2005)のNavicula integraと特徴が一致する。

また、これらの特徴を持つ分類群をスタウロネイス科Prestauroneis属と

する研究もあるようである。

・封入剤;カナダバルサム

・撮影倍率;×1000

・スケールバーは10μm

【上の写真の標本】

殻長;27.8μm

殻幅;8.7μm

条線密度;17.5-20.5/10μm

・採取地;北海道東部釧路川

【中・下の写真の標本】

殻長;37.0μm

殻幅;10.1μm

条線密度;18-20/10μm

・採取地;茨城県中部涸沼(汽水)

ナビクラ属 02 (Navicula capitatoradiata Germain)

特徴;殻面は丸みを帯びた披針形で、殻端は嘴形伸長形

に突出する。

条線は殻中心から殻端に行くに従い、放散状、平行、収

れん状へと移行する。

中心域は縦長で狭く、殻縁側は長短交互に配列する条

線に囲まれる。

淡水域の河川に見られた。

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 03 (Navicula cryptocephala Kutzing)

特徴;殻面は丸みを帯びた細長い披針形で、殻端は

嘴形に突出する。

条線は放散状で、殻端のみ収れん状に配列する。

中心域は横長の楕円形である。

淡水域に見られた。

・スケールバーは10μm

ページ作成および更新情報

作成日:2017.09.30

最終更新:2017.09.30 更新

珪藻統合 ナビクラ属 26 (Navicula cf. cocentrica)

特徴;殻面は披針形、殻端は鋭く尖る。

条線は空を通して放散状に配列する。

条線は縦長の短い線状の胞紋からなる胞紋列を1列伴う。

縦溝は殻中心側端部は孔を作って同方向に頭をもたげ、殻端側端部は孔を作り、

これらの孔と殻末端との間には粒状の殻肥厚部が存在する。

中心域は多かれ少なかれ存在する。

湖成層から化石として産出した。

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 23 (Navicula sp.)

特徴;殻面は非常に長く、細い披針形で、殻端は楔形で末端は尖る。

条線はおおむね平行に配列し、軸域を軸に左右で互い違いに並ぶことが多い。

中心域は狭く、楕円形または四角形である。

海岸域で見られた。

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 18-01 (Navicula cf. gottlandica)

(個別のページはありません)

殻長;39.6μm

殻幅;10.2μm

条線密度;13-14.5/10μm

特徴;殻面は丸みを帯びた披針形で、殻端は突出した嘴形である。

条線は放散状に配列し、殻端のみ平行に配列する。

条線密度は殻端に近づくにつれ、細かくなる。

軸域は狭く、畝状に隆起し、殻中央を真直ぐに走る。

縦溝は殻中心側端部は孔を作って終わる。

中心域は狭く、左右非対称である。

田中(2002)のNavicula gottlandicaと類似するが、この標本の中心域は

左右非対称である点が異なる。

・採取地;和歌山県北部紀ノ川

・封入剤;カナダバルサム

・撮影倍率;×1000

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 11 (Navicula radiosa Kutzing var.radiosa)

特徴;殻面は披針形である。

条線は殻中心から殻端に行くに従い、放散状、平行、

収れん状へと移行する。

中心域は左右非対称の菱形である。

淡水域で見られた。

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 09-01 (Navicula nipponica (Skvortzow) Lange-Bertalot)

(個別のページはありません)

殻長;39.8μm

殻幅;8.5μm

条線密度;10-11/10μm

特徴; 殻面は披針形で、殻端は楔形である。

条線は縦長の胞紋からなる胞紋列を伴い、放散状に配列し、殻端付近のみ

平行または収れん状となる。

軸域は狭く、畝状に隆起し、殻中央をまっすぐに走る。

縦溝は殻中央で小さな孔を作って終わり、殻端では同じ方向にフック状に

曲がる。

中心域は横長の円形である。

これらの特徴は、渡辺(2005)Navicula .nipponicaとほぼ一致する。

・採取地;茨城県南部霞ケ浦(海跡湖)

・封入剤;カナダバルサム

・撮影倍率;×1000

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 10-01 (Navicula pseudolanceolata Lange-Bertalot)

(個別のページはありません)

殻長;34.5μm

殻幅;7.4μm

条線密度;10-11.5/10μm

胞紋密度;24.5-25/10μm

特徴; 殻面は披針形である。

条線は縦長の胞紋からなる胞紋列を伴い、殻を通して強く放散状に配列する。

軸域は狭く、畝状に隆起し、殻中央をまっすぐに走る。

縦溝は殻中心側端部は孔を作って終わる。

中心域は非常に小さい。

渡辺(2005)のNavicula pseudolanceolataと特徴が一致する。

・採取地;北海道東部釧路川

・封入剤;カナダバルサム

・撮影倍率;×1000

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 01 (Navicula amphiceropsis Lange-Bertalot & Rumrich)

特徴;殻面は細長い楕円形で、殻端は嘴形に突出する。

条線は放散状に配列し、殻端のみ収れん状配列となる。

中心域は円形で、やや広い。

淡水域の河川に見られた。

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 05 (Navicula gregaria Donkin)

特徴;殻面は丸みを帯びた披針形で、殻端は嘴形である。

条線はあまり明瞭ではなく、おおむね緩い放散状に配

列する。

淡水域の河川で見られた。

・スケールバーは10μm

*分類群の同定につきましては、ご同定や分類群変更等に対応できていない場合があります。

ご了承ください。

ナビクラ属 24 (Navicula sp.)

特徴;殻面は細長い披針形で、殻端は楔形で末端は尖る。

条線は放散状に配列し、殻端では平行配列となる。

中心域は狭く、歪な円形である。

海岸域で見られた。

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 22 (Navicula sp.)

特徴;殻面は細長い披針形で、殻端は楔形である。

1本の条線の幅は狭く、隣り合う条線間の間隔は広い。

中心域は無い。

海岸域で見られた。

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 21 (Navicula sp.)

特徴;殻面は丸みを帯びた披針形で、殻端は楔形または嘴形である。

条線は縦長の胞紋からなる胞紋列を伴い、その密度はやや粗い。

中心域は横長でやや狭い。

汽水域と海岸域で見られた。

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 16 (Navicula viridula (Kutzing) Ehrenberg var. viridula)

特徴;殻面は非常に長い楕円形で、殻端は太い嘴形に突出する。

条線密度は粗い。

中心域は円形である。

淡水域の河川で見られた。

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 15 (Navicula sp.)

特徴;殻面は楕円形で、殻端は太い楔形か太い嘴形で、末端は丸みを帯びる。

条線は放散状で、殻端付近で平行、収れん状に移行する。

中心域は狭く、左右非対称で歪である場合と、円形である場合がある。

淡水域の河川で見られた。

・スケールバーは10μm

ナビクラ属 04 (Navicula cryptotenella Lange-Bertalot)

特徴;殻面は丸みを帯びた披針形である。

条線は放散状で、殻端付近で平行、収れん状に移

行する。

中心域は狭い。

淡水域の河川で見られた。

・スケールバーは10μm